ひとり会社を経営していると、社長が会社の経費を立て替えることがよくあります。

例えば、打合せの交通費や飲み物代、ちょっとした備品代などを、いったん社長個人の現金やクレジットカードで払うケースです。

このとき、会社の経費と社長個人のお金をごちゃごちゃにして帳簿付けすると、帳簿上の残高が合わなくなります。

ひとり会社の社長が、会社の経費を立て替えたときの仕訳と注意点について解説します。

社長が経費を立て替えたときの仕訳は「役員借入金」を使う

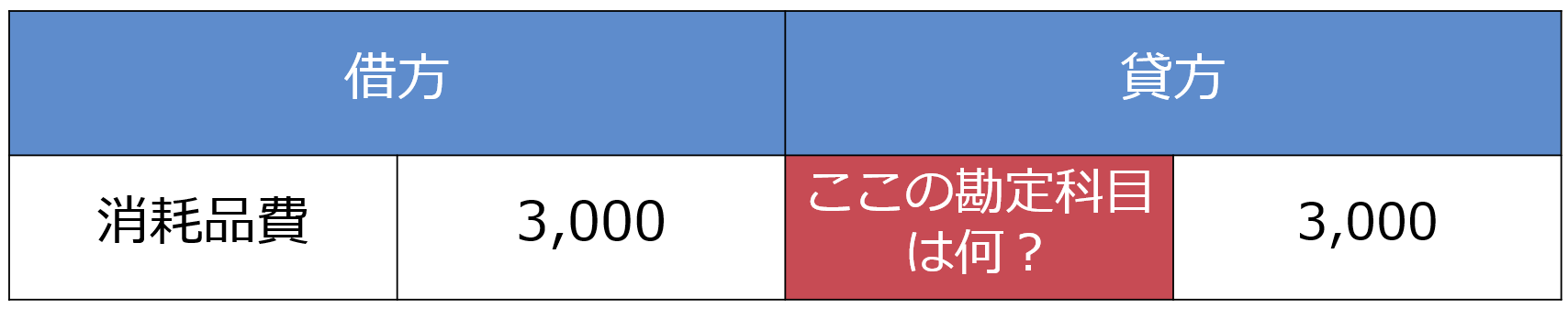

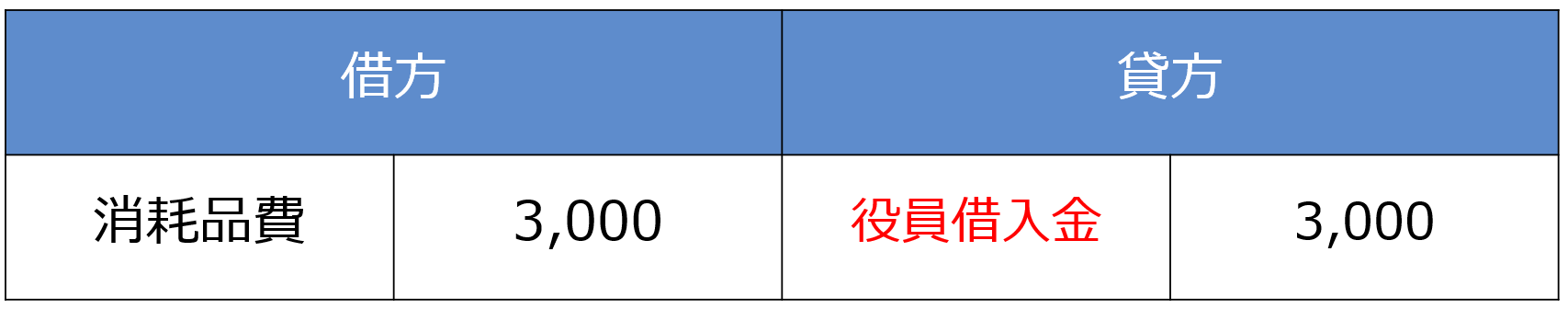

例えば、社長が会社の文房具3,000円を社長個人のおサイフから現金を出して買った場合、会社は社長に「経費を立て替えてもらった」ことになります。

この場合の仕訳は、借方(左)は文房具を買ったので「消耗品費」が来るのはおわかりでしょう。

問題は貸方(右)の勘定科目です。

社長個人のおサイフの現金を使ったから「現金」?

しかし、「現金」を使ってしまうと、貸借対照表の現金残高は△3,000円になります。

現金がマイナスというのは、明らかにおかしな状態です。

どうして現金がマイナスになるかというと、この現金はあくまで「社長個人の現金」であり、「会社の現金」ではありません。

にもかかわらずここで「現金」を使ってしまうと、帳簿上は「会社の現金が減った」ことになり、実際の残高と合わなくなります。

では、貸方(左)の勘定科目は何を使えばいいのでしょうか?

ポイントは、会社から見てどのような状態か?ということです。

会社から見ると、「文房具を買うために社長からお金を借りている」状態です。

社長からお金を借りている、つまり「役員借入金」という勘定科目を使います。

このように、「会社の経費」と「社長が立て替えた金額」を分けて記録することで、帳簿上も実際のお金の流れに沿った処理になります。

役員借入金は借りっぱなしにしないで、定期的に返済する

社長が会社の経費を立て替えることは特に問題ありません。

しかし気をつけたいのは、「借りっぱなしのまま放置してしまうこと」です。

役員借入金をずっと借りっぱなしにすると、

- 借入金残高がどんどん膨れ上がる

- 会社のお金と社長個人のお金の区別があいまいになる

ということになり、帳簿の見た目もよくありません。

経理の信頼性を保つためにも、定期的に役員借入金を精算することが大切です。

たとえば、月末や決算前・決算後など、区切りのよいタイミングでまとめて返済するとスムーズです。

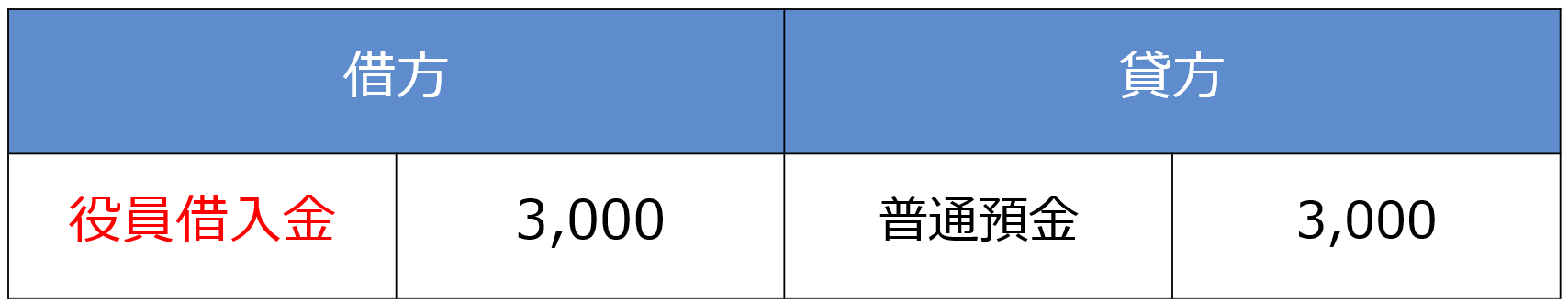

役員借入金を会社の普通預金から社長個人へ返済したときの仕訳は次のとおりです。

借方(左)は「役員借入金」を入れて、社長に立て替えてもらったときに貸方(右)に計上した分を相殺します。

貸方(右)は会社の普通預金から支払ったため「普通預金」を入れます。

役員借入金の借りっぱなしで一番怖い「相続税」

役員借入金の借りっぱなしで一番怖いのは、社長が亡くなったときの「相続税」です。

会社にある役員借入金は、社長個人から見れば「会社への貸付金」になります。

貸付金、すなわち社長は会社から「返してもらう権利」があるため、これは相続財産として相続税の対象になります。

中には役員借入金が何千万円、何億円と膨れ上がっているケースもよくあります。

会社が社長個人へ返せるはずがないのは明らかです。しかし、だからといって相続税の計算上、貸付金が減額されることはありません。

役員借入金を放っておくと、残された社長の家族が、払えるはずもない多額の相続税に苦しめられる可能性もあるのです。

***

小さな会社ほど、お金の線引きをきちんとつけることが信頼経営の第一歩です。

役員借入金の精算を習慣にしておくことで、経理がスッキリし、安心して仕事に取り組めます。

会社のお金と社長個人のお金は、あいまいにせず必ず精算しましょう。